Mediennews 27.09.2025

Wahr ist, was Trump gefällt

Erfolgreiche Forschung erfordert den Mut zur Selbstkritik. Unter einem Präsidenten, der die Unantastbarkeit eigener Gewissheiten kultiviert, kann sie nur verlieren. So sind die USA auf dem Weg, ihre Spitzenposition in den Wissenschaften zu verlieren. Weiterlesen

Mediennews 25.09.2025

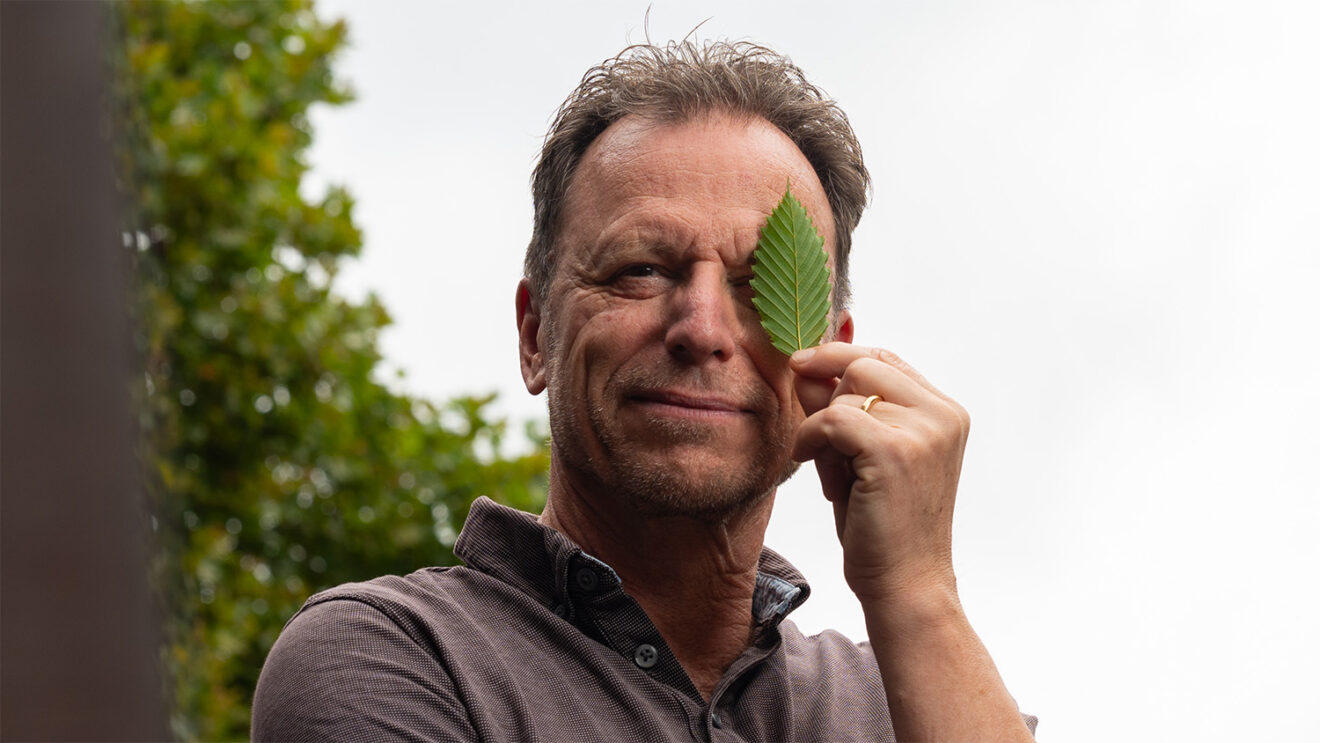

Reto U. Schneider: «Wer nicht bereit ist, die eigene Position zu überdenken, sollte gar nicht diskutieren.»

Er ist Wissenschaftsjournalist und hat ein Buch über das gute Streiten geschrieben. Wir haben Reto U. Schneider deshalb gefragt, was Journalistinnen und Journalisten in und ausserhalb der Wissenschaft zu besseren Diskussionen beitragen können. Weiterlesen

Mediennews Ausgabe 3/2025 | 18.09.2025

«Edito»-Schwerpunkt: Wissenschaftsjournalismus

Niemand bestreitet, wie wichtig die Rolle der unabhängigen Medien ist, wenn es um Information über Wissenschaft und die kritische Begleitung von Forschung geht. Bloss: Seit der Corona-Krise haben die Schweizer Medienhäuser die Wissenschaftsberichterstattung stark abgebaut. Unsere Bestandesaufnahme: Weiterlesen

Werbung

Mediennews 16.09.2025

Matthias Geering: «Wir sind froh, dass es immer noch Medien gibt, die den Wissenschaftsjournalismus pflegen.»

Für Matthias Geering, Leiter Kommunikation der Universität Basel, spielen die Medien eine ähnliche Rolle wie der Peer-Review-Prozess in der Wissenschaft: Sie begleiten die Universitäten kritisch und können «die Auswirkungen von Forschung auf Wirtschaft und Gesellschaft einem breiten Publikum näherbringen». Weiterlesen

Mediennews 16.09.2025

Christian Degen: «Der Abbau ist schlecht für uns – und für die Gesellschaft.»

Die Schweizer Universitäten investieren viel Geld in ihre Kommunikation und produzieren aufwändige Magazine. Brauchen sie da noch Wissenschaftsjournalismus? «Auf jeden Fall», sagt Christian Degen, Leiter Kommunikation und Marketing der Universität Bern. Weiterlesen